| 2018年06月07日(木)発行 | |||

| 2018年06月07日(木)発行 | |||

| 日付 | 曜日 | テーマ | 講師 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 5月29日 | 火 | 果樹の病害虫防除 | 元八日市南高校教員 松 原 治 夫 先生 |

||

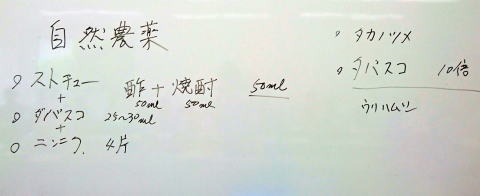

自然農薬の勧め 果樹の被害は害虫と病気である。害虫予防と病気を伝染するアブラムシなどの予防のためには適期の自然農薬散布 がおすすめ。下記のとおり混合し、果樹のポット栽培など小苗時の害虫予防として、幹も含め全体にスプレー散布 (できるだけ小さな霧状で)するのが良い。 液が小さな粒であるほど葉の表裏にも付着する。自然農薬の原理は害虫の忌避するものを散布することにある。 ただし、自然農薬散布は1回だけでなく、3~4日に1回くらいの頻度(少なくとも週に1回)で何回も散布し、 重要なポイントである初期成長をできるだけ健やかにすることにある。成長すれば、ある程度の害虫被害にあっても 枯れることがなくなる。(散布にはマスク着用)  ①ストチュウ(酢と焼酎の略語)各50ml + ②タバスコ 25ml~30ml (トウガラシでもよい) ※ウリハムシが近づかなくなる。虫も辛いのが苦手。 + ③ニンニク 4片をすりおろした絞汁の 混合液 ※ペットボトルに入れて冷蔵庫で保管する。(誤飲防止) (注)木酢液や竹酢を加えても良い。 殺菌剤はできるだけ使わないほうがよいが、自然農薬散布してもそれでも害虫や病気がでてきたら、化学薬剤の使用もやむを 得ない。弱い小苗時にはやむを得ない。花が咲いて実がでてきたら化学薬剤は使用しない。薬剤には使用方法が記載されて いるのでよく読んでから使用しなければならない。 |

||||

| ○苗の下葉が黄色くなった、葉が半分やられたものは除去する。(土壌中の病原菌が下葉の気孔から入るため) ○アブラムシには牛乳を少しだけ薄めて散布。乾燥すると牛乳の脂分が膜となってアブラムシが窒息する。アブラムシは 新芽(生長点)につくので、この時に対策しないと成長できなくなる。 ○ヨモギを切り取って細かくし、黒砂糖をまぶした液は、生育促進剤になる。 果樹は5月6月の今、虫がつき始める。葉が巻いてからでは手遅れ。自然農薬散布で予防すること。

|

||||

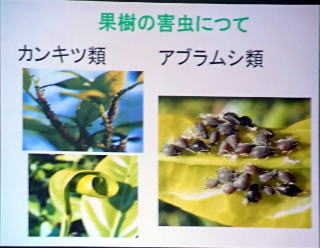

| アブラムシ類 |  |

ブラシでこすりとるか、水で吹き飛ばす。被害が大きいときは、被害部分を取り除く | ||

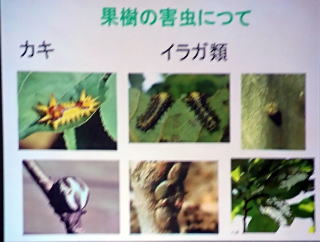

| イラガ類 |  |

幼虫には毒があるので素手では触れず、枝ごと取り除く。冬に白っぽい楕円形の球体に黒い縦しまのまゆをつくるので、見つけたら取り除く | ||

| ケムシ、 アオムシアオムシ類 |

|

見つけたら取り除く。毒をもっているものもいるので注意する | ||

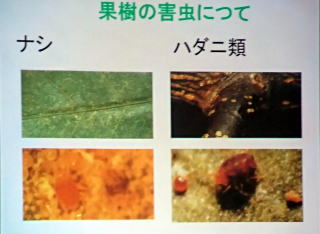

| ハダニ類 |  |

強い水圧で吹き飛ばす。肉眼では発見しにくいのでよく裏表を観察する | ||

| ハマキムシ類 |  |

実に袋かけをし、見つけたら捕殺する。 | ||

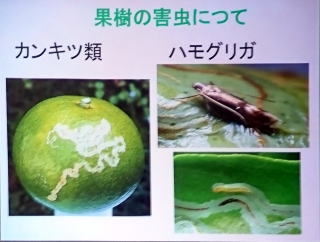

| ハモグリガ類 |

|

食害されたら、虫を探して捕殺する | ||

|

モンクロシャチホコ |

|

ひとまとまりで生息していることが多いので、幼虫のいる枝や葉ごととりのぞく | ||

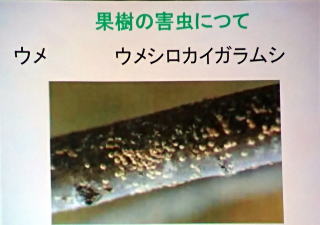

| カイガラムシ類 |

|

ブラシ(歯ブラシ)でこすり落とす | ||

| カミキリムシ類 |  |

食害部には幼虫がいるので、探して捕殺する | ||

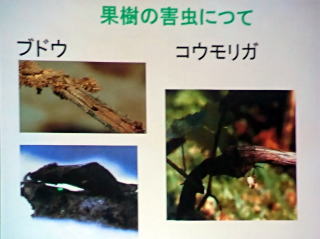

| コウモリガ |  |

食害された部分にはふんが残っているので、ふんの近くの穴に針金などを入れて刺殺する。発生源となる周囲の草を刈りとって処分する | ||

| コスカシバ |

|

ふんや樹液を手掛かりに食害部分を探し出し、幹を削って捕殺する | ||

| カキノヘタムシ |

|

冬に租皮削りをして幼虫が越冬できないようにする。むしろを巻いて幼虫を集め、むしろごと焼却する | ||

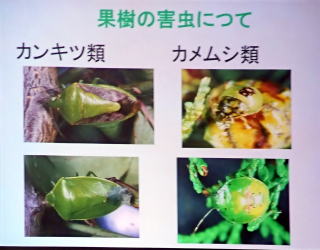

| カメムシ |

|

袋かけをする。見つけたら捕殺する | ||

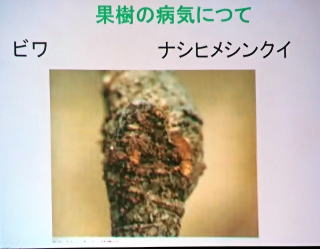

| シンクイムシ |

|

袋かけをする | ||

|

病気対策 |

||||

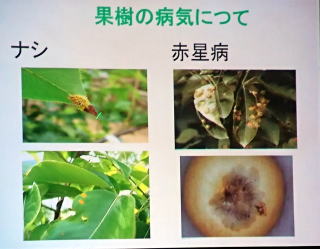

| 赤星病 (カビ性) |

|

感染源となるビャクシン類の樹を近くに植えない | ||

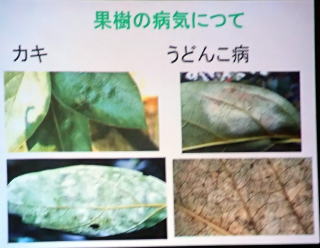

| うどんこ病 (カビ性) |

|

剪定で日当たりや風通しをよくし、チッソを含む肥料を控えめにする | ||

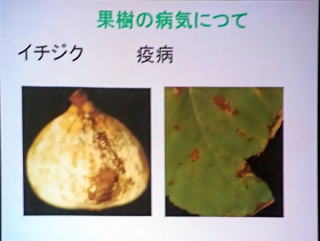

| 疫病 (カビ性) |

|

水やりは最小限にする。雨よけしてもよい。発生部分を取り除く | ||

| かいよう病 (カビ性) |

|

カビの胞子は強風に運ばれやすいので、強風が吹く場所での栽培をさける。発生部分はのりのぞき、焼却処分する | ||

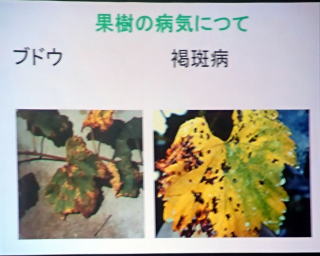

| 褐斑病 (カビ性) |

|

発生部分を取り除く | ||

| 黒星病 (カビ性) |

|

剪定で風通しをよくする。チッ素肥料を控えめにする | ||

| 黒点病 (カビ性) |

|

発生部分を取り除く | ||

| 黒痘病 (カビ性) |

|

発生部分をとりのぞく | ||

| すす病 (カビ性) |

|

アブラムシやカイガラムシをとりのぞく | ||

| 炭そ病 (細菌性) |

|

発生部分をとりのぞく | ||

| 縮葉病 (細菌性) |

|

発生部分をとりのぞく。葉が伸びだす直前に薬剤を予防的に散布する。 | ||

| 灰星病 (細菌性) |

|

袋かけをする。発症した果実はとりのぞく | ||

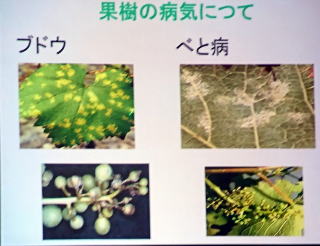

| べと病 (細菌性) |

|

剪定で日当たりや風通しをよくする。株元に稲わらなどを敷いて土から細菌がはねあがるのを防ぐ。発生した部分はすぐにとりのぞく | ||

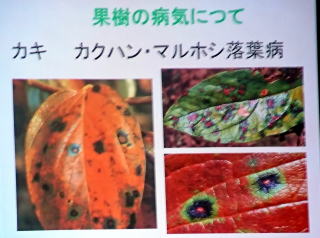

| 落葉病 (細菌性) |

|

落ちた葉を集めて焼却処分する | ||

| 萎縮病 (ウィルス性) |

|

感染源となるアブラムシをとりのぞく。発生した樹は焼却処分する | ||

| モザイク病 (ウィルス性) |

|

感染源となるアブラムシ類をとりのぞく。発生した樹は焼却処分する | ||

(その他) カルシウム、ホウ素、銅などミネラル不足でも病的症状を起こすので、年2回程度供給したほうがよい。 |

||||