※順不同:敬称略

| 発表者 | 発 表 テーマ | コ メ ン ト [要点) | |

|---|---|---|---|

| 石山 昌憲 | おだまき・しずか・・・・・ | 私は現在、詩吟を習っていますが、

錦城流の吟詠教本 3編7に「静御前 頼山陽」が有り、「苧環」を知りまし た。この漢詩は、私の好きな詩の一つですが、先日、民俗学の校外研修で、 ①伊吹山文化資料館 及び、②滋賀大資料館に行ったところ、どちらにも、 麻は巻かれていませんでしたが「苧環」が有りました。 又、伊吹山文化資料館には、同漢詩に出てくる「繰車」も有りました。 |

|

| 今岡 多望 | 母の遺品から(古銭のお話) | ||

| 今掘 敏仁 | わが家における民具と我が町の風習 |

『“今回の学習目的として「昔の暮らしを調べ、先人の知恵を知り、未来に生かす” より、我が家にある民具現物(上記写真7枚) 想像してみました。 メインのテーマ「食文化の変化に伴う習俗の変遷」を中心に「茶粥」の習俗と その作り方を発表しました。今後の課題として、滋賀県で共通したデータより より一歩深く調査、研究してみたいと考えていいます。」 今堀 |

|

| 上田 常雄 | 粕漬け・沢庵の漬け方 | ||

| 奥長 裕幸 | 浅井町の神事(オコナイ) |

神事(おこない) |

|

| 勝田 裕市 | めじろの籠つくり | ||

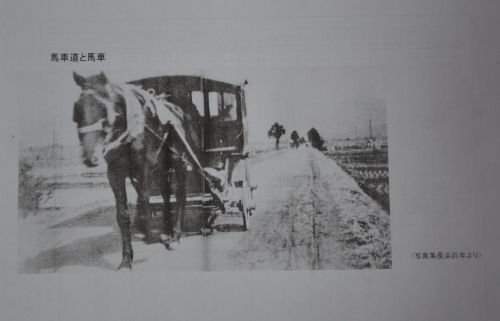

| 五月女 裕 | 馬車道について |

私が長浜に来て約43年、通称「馬車道」と呼ばれる道が近くにあることはすぐわかりましたが、単純に昔馬車が走っていたことがあったのだろう位でその経緯・内容は知りませんでした。 今回調査した結果、明治の始めに6年間だけ運用された鉄道、関ヶ原-長浜線の跡地に、明治の終わりから昭和の始めまで乗合馬車が走っており、乗合バスの大型化に伴って消えていったことがわかりました。 交通網が発展する前の貴重な住民の足であったと思います。 参考資料 ①馬車道物語 ②写真集長浜百年 |

|

| 諏訪 俊雄 | 滋賀県の古民家 |

・日本の農家の間取りは、主に暖地系の「田の字型」と寒地系の「広間型」に分けられる。滋賀県もその大部分が「田の字型」であるが 湖北には「妻入り広間型」も多い。

|

|

| 高橋 勘太郎 | 私の生まれ育った地 | 私が生まれ育った地「長沢」の歴史を見つめ、変遷を文献でたどった。

また、史跡であり観光地の寺院「福田寺」の由緒書により、由緒 浅井長政や井伊家と関係を探った。 文 献 角川日本地名大辞典 25 滋賀県 福田寺由緒書 |

|

| 竹内 和美 | お香・香合・香木 | ||

| 中野 伸生 | 左義長の起源と云われ(及び近江八幡の左義長祭りについて) | 近江八幡に左義長祭りがありますが、なぜ3月に祭りがあるのかな・・・と思ったことです。

(通常日本の常識として、1月中頃にどんど焼きとして開催されているのが一般的と思っていたので) そこで、ネットで"左義長とは"と検索して、左義長の起源を知るとともに、八幡神社に出向き、現地調査を行いました。 |

|

| 橋 喜代司 | 繊維のお話 | ||

| 藤岡 哲夫 | 牛のワラジの伝承 | 1977年1月30日の読売新聞に、『わが町」の特集記事が掲載されており、 その切り抜き記事の紹介(私の住んでいる、地名の謂れ・当地区の「神事」について・地区民総出で雪かき作戦・老人、子供だけが留守番・・・・・・等)その中に「牛のワラジの伝承」の記事が・・・・・・その切り抜き記事へ 記事を要約しますと、旧家を取り壊した時に、主柱に「牛のワラジ」がススまにれで見つかり、以前からの言い伝えで、「北国街道を通る牛が落としていった新しいワラジをだれにも知られず、拾って帰り、屋根裏の主柱にくくりつけておくと災難除けになるという言い伝えがあり、この言い伝えが実証された。 |

|

| 布施 征男 | 民俗学と私 | ||

| 森口 康恵 | 昭和30年代の記憶遺産 | ||

| 山本 哲夫 | そろばんの歴史と算術文化 | テーマ選定の動機は、算盤発祥地を兵庫県小野市と誤認していた事です。滋賀大資料館学習で大津から全国に普及した事を知り、翌日、図書館の「滋賀県百科事典」にて、大津算盤の概要調査を行いました。

そして、三井寺の算盤碑を訪ね、隣の大津歴史博物館[東海道の広重特別展も面白かった]や五個所近江商人資料館で詳細学習をしました。算盤が現代に及ぼした効果効能は、幼い時に親から教わった事も思い出しながら、15分程度の内容に校正しました。 もう少し発表時間があれば、 |

古民家写真(上:中の河内:下左:大浦:下右:余呉古民家)

今掘さん投稿写真

「牛のワラジ」の伝承」